| 비가 내리는 탓인지 컨테이너 박스에는 집수리 일꾼으로 보이는 사람 서넛이 둘러앉아 바깥을 내다보고 있었다. 비 내리는 세상을 바라보는 그들의 무연한 눈빛이 원주자활후견기관의 앞마당을 훑고 있었다. 비에 젖어들며 질퍽해 가는 마당처럼 그들의 마음 한구석도 그렇게 질퍽해지고 있을지도 모른다. |   |

그러나 인심은 변하는 법인지, 원주자활후견기관 역시 사무실을 옮겨야할지도 모르는 형편이다. 이 기관이 자리 잡은 개운동 일대가 재개발 붐이 일면서 아파트 단지 건설을 추진하는 주민들이 원주교구청에 압력을 행사하고 있기 때문이다. 이 외진 도시에까지 개발의 관념이 깊숙이 파고든 걸 보면, 여전히 근대화란 화두는 우리 시대의 족쇄인지도 모른다.

지학순 주교는 1965년 천주교 원주교구가 창설됨과 동시에 주교로 서품 받고 교구장으로 임명되었다. 그때부터 1993년 선종할 때까지 지학순 주교와 원주의 인연은 참으로 질기고도 깊었다. 또한 그 인연의 중심에는 원동성당이 있었다.

지학순 주교는 원래 사회민주화보다는 사회복지, 교회내부개혁에 더 관심이 많았다. 원주교구장으로 취임한 이후 그가 맨 처음 한 일은 진광중고등학교를 세운 것이었다. 그 뒤 원주지역 문화활동의 중심지가 된 가톨릭센터도 그 즈음에 건립하였다.

그런데 1970년 방송을 통해 더욱 광범위한 선교활동을 하고자 했던 지학순 주교는 원주문화방송국 설립에 참여하면서 사회 부정의와 정면으로 맞닥뜨리게 된다. 방송국의 부정이 드러나자 지학순 주교와 원주교구는 수차례 방송국의 운영을 맡고 있던 5·16장학회에 시정을 요구하지만 받아들여지지 않았다. 당시 군사정권과 밀접한 관계를 맺고 있던 조직들이 으레 그렇듯이 5·16장학회도 완고하기는 마찬가지였다. 지학순 주교는 이 문제의 해결을 요청하는 진정을 청와대까지 올렸으나 아무런 반응이 없자 1971년 9월 20일 교구 성직자와 평신도 대표가 함께 하는 연석회의를 열고 부정부패를 일삼는 제도화된 불의에 근본적으로 도전하여 이러한 풍토를 개선하는데 앞장서야 한다는 데 의견의 일치를 보았다.

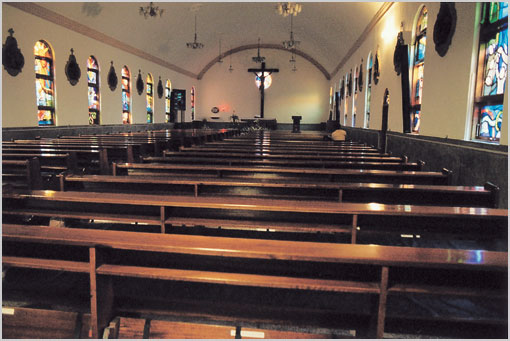

| 발길을 돌려 원동성당의 옆문을 통해 성당 안으로 들어갔다. 성당 내부를 일별하자 마치 일체의 장식을 배제한 순수의 결정체를 눈앞에 두고 있는 게 아닌가 싶었다. 화려함과는 거리가 멀었다. 굳이 지난 번 답사했던 인천의 답동성당과 비교하자면, 그곳이 장엄하고 화려한 분위기 속에 뭇 사람을 끌어들이는 온화함을 품고 있다 하면, 원동성당은 단순함과 순수함이 어우러진 분위기를 지니고 있으며 그 품에 들어온 사람이 만약 어떤 격정적인 감정에 젖어있다 하더라도 금세 평온을 되찾을 수 있게 하는 알 수 없는 힘을 지녔다고 표현할 수 있다. 한마디로 원동성당은 서민들의 옷차림을 닮아 있었다. |   |

| 어쨌든 결과적으로 지학순 주교의 구속은 천주교인들의 자기각성을 촉구하게 되었다. 지학순 주교의 구속 이후 맨 처음으로 전주교구에서 기도회가 개최되었고 다음으로 명동성당에서 ‘국가와 교회와 목자를 위한 기도회’가 개최되었고 그 뒤를 이어 인천교구, 원주교구에서도 지학순 주교의 석방을 희구하는 기도회가 잇따라 개최되었다. 이런 일련의 움직임은 한 가지 사건을 분수령으로 지속적인 투쟁으로 수렴되어 간다. 그해 9월 24일 원동성당에 모인 3백여 명의 신부들이 ‘천주교 정의구현사제단’을 결성한 것이다. 사제단은 결성과 동시에 인권회복과 민주회복을 위한 기도회를 개최하였다. |

|

시위대의 최후의 은신처

성당을 나오니 여전히 비는 줄기차다. 성당 안과 밖이 다르지 않은 세상이련만, 어쩐지 성당 밖으로 나오는 순간, 든든한 가슴에서 빠져나온 것 같은 허전함을 느낀다. 그건 곧 성당 밖 세상의 팍팍함을 절감한 탓인지도 모른다. 어쩌면 우리에게는 여전히 민주화운동의 성역인 원동성당과 같은 공간을 필요로 하는 세상에 살고 있는지도 모른다. 과거를 고스란히 ‘추억’만 해도 되는 세상은 언제나 오려나. 전국적으로 내리는 비를 그렇게 원동성당 앞에서 하릴없이 맞고 있었다.

글 손 홍 규 |